manglu

用户暂无简介

manglu

我之前一直以为,

慢,是因为人不够狠。

后来才发现不是。

是真正做事的人,都是被系统拖慢的。

收钱慢、结算慢、换市场慢,

不是能力问题,是你站的那套底层,根本跑不快。

现在市场最大的问题其实就一句话:

东西都有,但全是散的。

支付一套,数据一套,托管一套,

每接一个新地方,都像重新创业一次。

结果就是:

业务想扩,手却被绑着。

@SeiNetwork这次搞的 Market Infrastructure Grid,

不是给你一个“新工具”,

而是直接把做市场该有的东西拼成一张网。

你不是来“试试链”,

你是直接接进一套已经在跑的系统。

【三点拆解】

第一点:

你不是来试水,是来接水管。

水早就在流了,你只需要接进来。

第二点:

你不是消耗系统,你本身就是系统的一部分。

你一进来,反而让整张网更值钱。

第三点:

越多人用,越好用。

这是反直觉的地方,但也是差距开始拉开的地方。

【底层支撑】

说白了,这套 Grid 能成立靠的不是情怀:

跑得够快,事情才有意义

稳得住,企业才敢用

能互通,规模才堆得起来

这不是“链好不好”,

这是“能不能真干活”。

【应用场景】

你要做的事情无非几种:

钱要动

数据要准

用户要进

系统要稳

在 Grid 里,这些不是你一个人解决,

而是一整群已经在用的人一起扛。

【成本细节】

很多人一听“企业级”,就下意识觉得贵。

但 Grid 的逻辑恰恰相反

慢,是因为人不够狠。

后来才发现不是。

是真正做事的人,都是被系统拖慢的。

收钱慢、结算慢、换市场慢,

不是能力问题,是你站的那套底层,根本跑不快。

现在市场最大的问题其实就一句话:

东西都有,但全是散的。

支付一套,数据一套,托管一套,

每接一个新地方,都像重新创业一次。

结果就是:

业务想扩,手却被绑着。

@SeiNetwork这次搞的 Market Infrastructure Grid,

不是给你一个“新工具”,

而是直接把做市场该有的东西拼成一张网。

你不是来“试试链”,

你是直接接进一套已经在跑的系统。

【三点拆解】

第一点:

你不是来试水,是来接水管。

水早就在流了,你只需要接进来。

第二点:

你不是消耗系统,你本身就是系统的一部分。

你一进来,反而让整张网更值钱。

第三点:

越多人用,越好用。

这是反直觉的地方,但也是差距开始拉开的地方。

【底层支撑】

说白了,这套 Grid 能成立靠的不是情怀:

跑得够快,事情才有意义

稳得住,企业才敢用

能互通,规模才堆得起来

这不是“链好不好”,

这是“能不能真干活”。

【应用场景】

你要做的事情无非几种:

钱要动

数据要准

用户要进

系统要稳

在 Grid 里,这些不是你一个人解决,

而是一整群已经在用的人一起扛。

【成本细节】

很多人一听“企业级”,就下意识觉得贵。

但 Grid 的逻辑恰恰相反

SEI3.89%

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

上Gate App抢黄金,每10分钟送1g @Gate_zh #GateTradFi

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

上Gate App抢黄金,每10分钟送1g

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

本来想注册一个海外的理财 App。

结果第一步就给我整懵了,护照、自拍、眨眼、转头、读数字,一套流程走完,

我心里只有一个想法: “我就存点钱,用得着把我整个人交出去吗?”

但你不交,又不让你用。

链上身份这几年,其实一直在重复这个尴尬:

要么学匿名项目,谁也不认识你,爽是爽了,但钱进不来;

要么学传统金融,合规是合规了,人也基本被“开盒”了。

这次@0xMiden × Billions

让我第一次觉得:

这题终于不是在二选一了。

他们干的事,就一句话:

👉 你只需要证明“你行”,

👉 而不是证明“你是谁”。

第一次核验证件和真人,

系统给你一个零知识证明,

原始信息直接删掉。

以后你上链、做金融、进 RWA,

只掏这个“资格凭证”:

年龄对不对?

国家行不行?

资质够不够?

没人再反复翻你老底。

这也是我为什么一直觉得@0xMiden走的是能落地的隐私。

不是那种“隐私拉满,结果没人敢接”的路线,

而是:金融能用、机构敢用、开发者不踩雷。开发者不用存用户隐私,不用担心哪天数据库被爆,合规的锅直接被 Billions 接走。所以这次合作,在我看来不像功能更新,

更像是在打地基。等哪天“隐私 + 合规”成了标配,

你回头看,很可能会发现:哦,原来坑是从 Miden × Billions 这儿先填上的。

结果第一步就给我整懵了,护照、自拍、眨眼、转头、读数字,一套流程走完,

我心里只有一个想法: “我就存点钱,用得着把我整个人交出去吗?”

但你不交,又不让你用。

链上身份这几年,其实一直在重复这个尴尬:

要么学匿名项目,谁也不认识你,爽是爽了,但钱进不来;

要么学传统金融,合规是合规了,人也基本被“开盒”了。

这次@0xMiden × Billions

让我第一次觉得:

这题终于不是在二选一了。

他们干的事,就一句话:

👉 你只需要证明“你行”,

👉 而不是证明“你是谁”。

第一次核验证件和真人,

系统给你一个零知识证明,

原始信息直接删掉。

以后你上链、做金融、进 RWA,

只掏这个“资格凭证”:

年龄对不对?

国家行不行?

资质够不够?

没人再反复翻你老底。

这也是我为什么一直觉得@0xMiden走的是能落地的隐私。

不是那种“隐私拉满,结果没人敢接”的路线,

而是:金融能用、机构敢用、开发者不踩雷。开发者不用存用户隐私,不用担心哪天数据库被爆,合规的锅直接被 Billions 接走。所以这次合作,在我看来不像功能更新,

更像是在打地基。等哪天“隐私 + 合规”成了标配,

你回头看,很可能会发现:哦,原来坑是从 Miden × Billions 这儿先填上的。

RWA-0.99%

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

@metaio102 @ConfidentialLyr gm啊哥

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

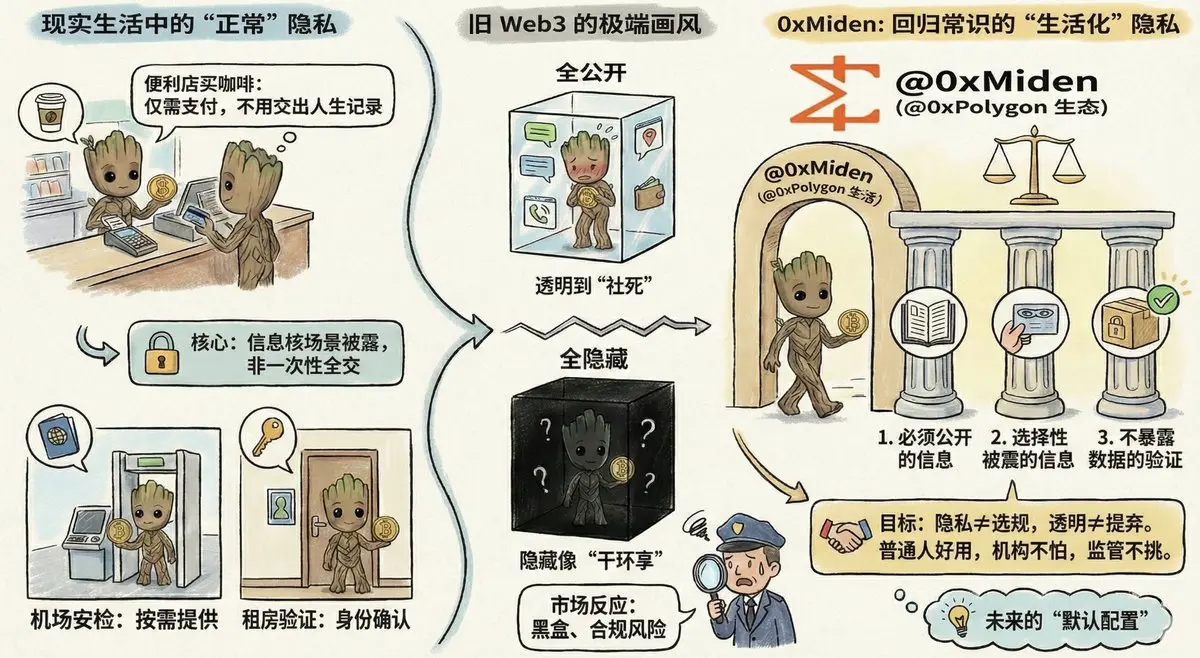

在便利店买咖啡,刷卡的时候突然愣了一下。不是钱的问题,是那个感觉——系统好像顺手就知道了:我是谁、我常来哪家、几点消费、买过什么、甚至下次可能想喝啥。现实生活里,我们早就默认了一件事:不是所有信息都要一次性全交出去。小区刷门禁不用报银行卡余额,坐飞机安检没人关心聊天记录,租房验证身份也不用交出全部人生。这就是“正常世界”的隐私。

可放到区块链里,过去一提隐私,画风就很极端。不是“全公开到社死”,就是“全隐藏到像干坏事”。于是市场第一反应永远是:黑盒、合规风险、只有极客玩。直到我看懂了@0xPolygon 生态的 @0xMiden 在讲什么,才发现它其实很“生活”。它不追求极致匿名,而是在做一件更现实的事:普通用户能在不牺牲体验、不触碰红线的前提下,拥有隐私。

Miden 的逻辑其实很简单——拆分三件事:哪些信息必须公开,哪些信息可以选择性披露,哪些验证能在不暴露数据本身的情况下完成。说白了,它在把 Web3 拉回常识区间:隐私不等于违规,透明也不等于裸奔。真正的大规模使用,不靠极端,靠的是:普通人用着不别扭,机构看了不害怕,监管也挑不出明显毛病。有些东西一开始看着不炸,但一旦成了“默认配置”,回头你会发现:哦,原来早就该这样。

可放到区块链里,过去一提隐私,画风就很极端。不是“全公开到社死”,就是“全隐藏到像干坏事”。于是市场第一反应永远是:黑盒、合规风险、只有极客玩。直到我看懂了@0xPolygon 生态的 @0xMiden 在讲什么,才发现它其实很“生活”。它不追求极致匿名,而是在做一件更现实的事:普通用户能在不牺牲体验、不触碰红线的前提下,拥有隐私。

Miden 的逻辑其实很简单——拆分三件事:哪些信息必须公开,哪些信息可以选择性披露,哪些验证能在不暴露数据本身的情况下完成。说白了,它在把 Web3 拉回常识区间:隐私不等于违规,透明也不等于裸奔。真正的大规模使用,不靠极端,靠的是:普通人用着不别扭,机构看了不害怕,监管也挑不出明显毛病。有些东西一开始看着不炸,但一旦成了“默认配置”,回头你会发现:哦,原来早就该这样。

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

刚刚看到 “Xabi Alonso离开皇马了”

肯定会有人说“完了,6月份世界杯要变了。”

我当时第一反应其实是:

你是不是有点想太多了?

先泼个冷水。

这事本质上是:

皇马不想继续,阿隆索也不硬扛。

俱乐部的事,

不是国家队的按钮。

更不是“按一下,世界杯阵容立马刷新”的那种。

现在这个阶段,

世界杯的主线剧情根本没动。

但为什么大家会这么敏感?

说白了就一个原因:

阿隆索这个人,自带“大赛滤镜”。

他不需要真的站在场边,

只要名字一出现,

大家就会自动脑补:

“如果是他来带,会不会不一样?”

这不是逻辑问题,

这是情绪问题。

真正有意思的点反而在这:

他现在离开皇马,

等于把自己从“俱乐部漩涡”里抽出来了。

不背锅,

不拉扯,

也不需要一边带队一边被问国家队。

这一步,

更像是在给世界杯周期让位置,

而不是直接参与。

所以如果你非要问一句

这事对6月世界杯有没有影响?

短期:

没影响,阵容照旧,节奏照跑

中期:

舆论开始试水,名字被反复提及

长期:

如果真有变,那一定是官宣级别的,而不是现在这种猜

现在看到的这些讨论,

本质就是球迷提前进入“世界杯模式”了。

人还没上岗,

剧情已经被写了三版。

至于最后用不用这条线,

得看足协那边

到底是求稳,还是想赌一把。

现在?

别急着代入结局,

这只是个开场镜头。

本文由@bcgame赞助

肯定会有人说“完了,6月份世界杯要变了。”

我当时第一反应其实是:

你是不是有点想太多了?

先泼个冷水。

这事本质上是:

皇马不想继续,阿隆索也不硬扛。

俱乐部的事,

不是国家队的按钮。

更不是“按一下,世界杯阵容立马刷新”的那种。

现在这个阶段,

世界杯的主线剧情根本没动。

但为什么大家会这么敏感?

说白了就一个原因:

阿隆索这个人,自带“大赛滤镜”。

他不需要真的站在场边,

只要名字一出现,

大家就会自动脑补:

“如果是他来带,会不会不一样?”

这不是逻辑问题,

这是情绪问题。

真正有意思的点反而在这:

他现在离开皇马,

等于把自己从“俱乐部漩涡”里抽出来了。

不背锅,

不拉扯,

也不需要一边带队一边被问国家队。

这一步,

更像是在给世界杯周期让位置,

而不是直接参与。

所以如果你非要问一句

这事对6月世界杯有没有影响?

短期:

没影响,阵容照旧,节奏照跑

中期:

舆论开始试水,名字被反复提及

长期:

如果真有变,那一定是官宣级别的,而不是现在这种猜

现在看到的这些讨论,

本质就是球迷提前进入“世界杯模式”了。

人还没上岗,

剧情已经被写了三版。

至于最后用不用这条线,

得看足协那边

到底是求稳,还是想赌一把。

现在?

别急着代入结局,

这只是个开场镜头。

本文由@bcgame赞助

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

有一阵子我基本不碰 LP,不是不想赚,是被折磨怕了。以前在链上加流动性就像夜里盯 K 线,参数一堆、名词一堆,加完都不知道自己在赌什么。直到前几天我随手点进了 Ferra Protocol @ferra_protocol,本来抱着看看而已的心态,结果发现这东西根本不是给工程师用的,一上手就像在选投资方案:问你想怎么赚,再帮你推荐一套合理配置。

Ferra 的 DLMM 池从交易对、费率、Bin Step 到初始价格,每一步都能自己调,但也会自动给出“正常人版本”的配置建议。策略模块更牛:Spot、Curve、Bid-Ask,低位慢慢接、高位边涨边卖、单边 DCA 自动买卖都能实现,把你脑子里的操作直接落地,不再靠猜参数和祈祷行情。 管理起来也省心,收益、加仓、撤流一眼就能看懂,不需要天天盯盘。相比传统 AMM,Ferra 更像一个流动性操作台,新手能上手,老玩家也有发挥空间。在 Sui 生态里,这是少数让我觉得:“我不是在硬上 DeFi,我是在正常做投资”的项目。

Ferra 的 DLMM 池从交易对、费率、Bin Step 到初始价格,每一步都能自己调,但也会自动给出“正常人版本”的配置建议。策略模块更牛:Spot、Curve、Bid-Ask,低位慢慢接、高位边涨边卖、单边 DCA 自动买卖都能实现,把你脑子里的操作直接落地,不再靠猜参数和祈祷行情。 管理起来也省心,收益、加仓、撤流一眼就能看懂,不需要天天盯盘。相比传统 AMM,Ferra 更像一个流动性操作台,新手能上手,老玩家也有发挥空间。在 Sui 生态里,这是少数让我觉得:“我不是在硬上 DeFi,我是在正常做投资”的项目。

- 赞赏

- 1

- 1

- 转发

- 分享

ybaser :

:

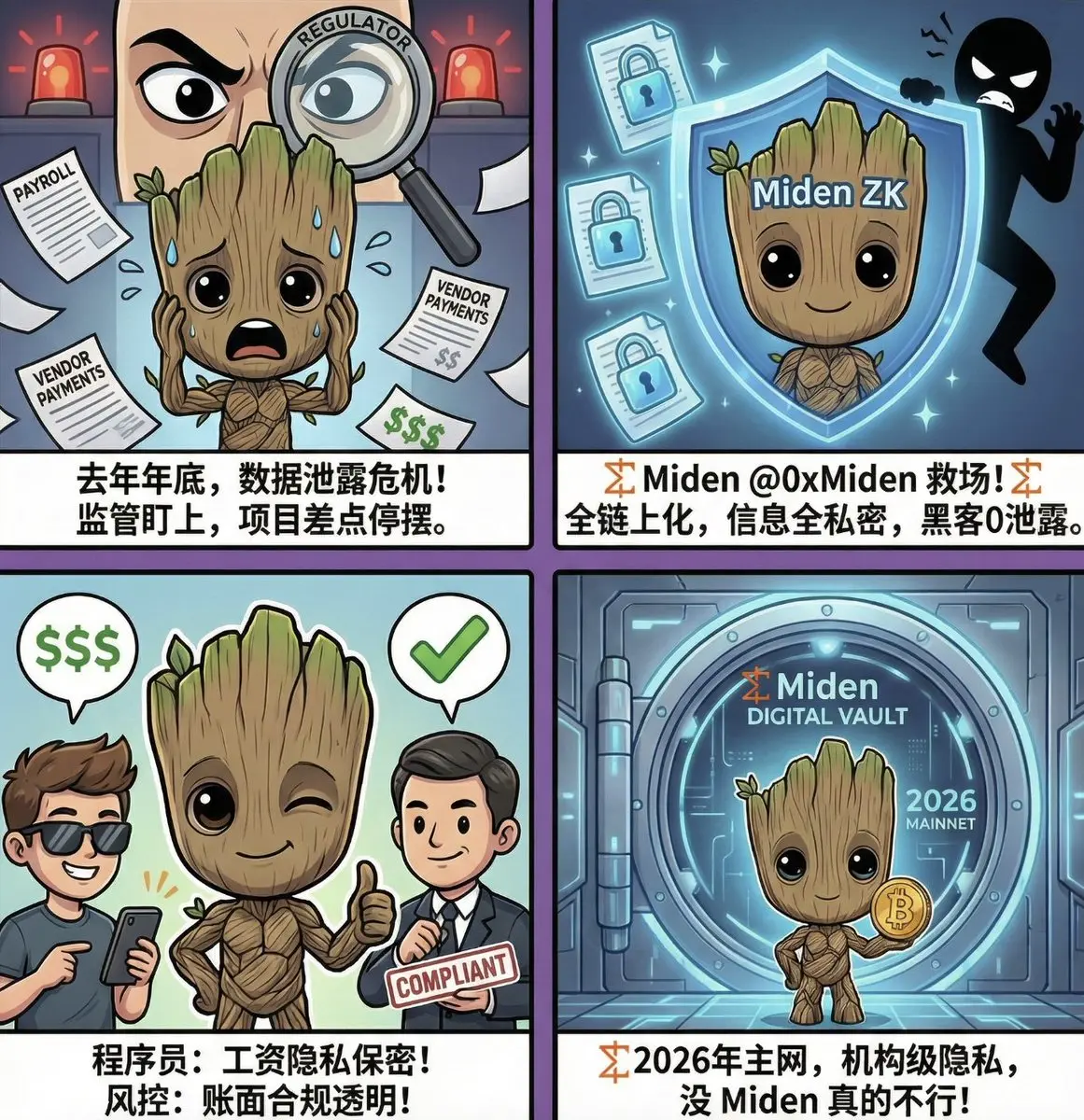

2026年GOGOGO 👊听说过那个“大型对冲基金差点翻车”的故事吗?事情是这样的——去年年底,有家机构在处理跨境薪资和供应商付款,结果一不小心,内部数据被外包审计工具泄露了一小部分,立马就引起了监管盯上。整个团队那个紧张啊,差点直接把项目停掉。

就在大家焦头烂额的时候,Miden @0xMiden 出场了。用零知识共享(ZK)技术,把交易、工资、供应商付款甚至家族资产管理全链上化,但是信息全私密,只有相关方能看,监管要查账?没问题,账面合规、明明白白;黑客想看?抱歉,0 信息泄露。

小道消息有家机构内部测试 @0xMiden 稳定币发工资,团队里的程序员打趣说:“我看看余额就好了,别人连我月薪多少都看不到。” 而风控老哥暗自点头:“这才叫真正的合规隐私。”

从那以后,这些机构开始悄悄上 Miden 的私链环境做试点。有人说,Miden 不只是隐私工具,更像是机构的“数字保险箱”,把钱、数据和合规都捂得死死的。到 2026 年,主网一上线,想搞机构级隐私,没 Miden 真的不行了

就在大家焦头烂额的时候,Miden @0xMiden 出场了。用零知识共享(ZK)技术,把交易、工资、供应商付款甚至家族资产管理全链上化,但是信息全私密,只有相关方能看,监管要查账?没问题,账面合规、明明白白;黑客想看?抱歉,0 信息泄露。

小道消息有家机构内部测试 @0xMiden 稳定币发工资,团队里的程序员打趣说:“我看看余额就好了,别人连我月薪多少都看不到。” 而风控老哥暗自点头:“这才叫真正的合规隐私。”

从那以后,这些机构开始悄悄上 Miden 的私链环境做试点。有人说,Miden 不只是隐私工具,更像是机构的“数字保险箱”,把钱、数据和合规都捂得死死的。到 2026 年,主网一上线,想搞机构级隐私,没 Miden 真的不行了

ZK-1.22%

- 赞赏

- 点赞

- 评论

- 转发

- 分享

热门话题

查看更多2.25万 热度

1.01万 热度

4587 热度

3.66万 热度

24.72万 热度

置顶

福利加码,Gate 广场明星带单交易员二期招募开启!

入驻发帖 · 瓜分 $20,000 月度奖池 & 千万级流量扶持!

如何参与:

1️⃣ 报名成为跟单交易员:https://www.gate.com/copytrading/lead-trader-registration/futures

2️⃣ 报名活动:https://www.gate.com/questionnaire/7355

3️⃣ 入驻 Gate 广场,持续发布交易相关原创内容

丰厚奖励等你拿:

首帖福利:首发优质内容即得 $30 跟单体验金

双周内容激励:每双周瓜分 $500U 内容奖池

排行榜奖励:Top 10 交易员额外瓜分 $20,000 登榜奖池

流量扶持:精选帖推流、首页推荐、周度明星交易员曝光

活动时间:2026 年 2 月 12 日 18:00 – 2 月 24 日 24:00(UTC+8)

详情:https://www.gate.com/announcements/article/49849Gate 气象局紧急通知!

🧧 Gate 2026 新春红包雨第三日正式开启!

⏰ 今日红包雨时段:

12:00–15:00 |16:00–19:00(UTC+8)

如何领取:

🔑 在红包雨时段前往活动页面参与 2026 春节庆典

🎁 点击红包弹窗跳转至红包页面

💰 领取 GT 红包

活动链接:https://www.gate.com/competition/year-of-horse-2026

数量有限,先到先得,这个春节,人人享好运!Gate 广场内容挖矿奖励继续升级!无论您是创作者还是用户,挖矿新人还是头部作者都能赢取好礼获得大奖。现在就进入广场探索吧!

创作者享受最高60%创作返佣

创作者奖励加码1500USDT:更多新人作者能瓜分奖池!

观众点击交易组件交易赢大礼!最高50GT等新春壕礼等你拿!

详情:https://www.gate.com/announcements/article/49802您的情人节礼物已到账,请注意查收!

🎁 广场专享福利:

【独宠一人】:抽取1位送Gate情人节限定礼盒!

【见者有份】:抽取50位送$10 手续费返现券+Gate红牛礼包一份!

💌 如何参与:

1️⃣ 关注 @Gate广场_Official

2️⃣ 带话题#我最中意的加密货币 发帖,告白你最近“非他不可”的代币+理由。

👉️ https://www.gate.com/post

祝愿所有用户生活甜蜜,天天有收益!

📅 截止日期:2月14日12:00 (UTC+8开奖,赶紧参与!🏮 新年快乐,马上发财!Gate 广场 $50,000 红包雨狂降!

发帖即领,手慢无 👉 https://www.gate.com/campaigns/4044

🧨 三重惊喜,陪您红火过新年:

1️⃣ $50,000 红包雨:发帖即领,新用户 100% 中奖,单帖最高 28 GT

2️⃣ 马年锦鲤:带 #我在Gate广场过新年 发帖,抽 1 人送 50 GT + 新春礼盒

3️⃣ 创作者榜单赛:赢国米球衣、Red Bull 联名夹克、VIP 露营套装等豪礼

📅 2/9 17:00 – 2/23 24:00(UTC+8)

请将 App 更新至 8.8.0+ 版本参与

详情:https://www.gate.com/announcements/article/49773