GateUser-fe543c7b

用戶暫無簡介

GateUser-fe543c7b

昨晚看到雲帳單那一刻,我懷疑自己是不是又忘了關什麼任務。

AI 預處理花到三位數美元,心態直接碎。剛準備削減 S3 的頻率,搭檔丟來 Acurast 和 @irys_xyz 的官宣。

我本來還吐槽“又一個組合拳”,結果越看越上頭:要是真能把數據和算力都跑在可驗證的閉環裡,這鍋雲帳單總算有解。

簡單說,這是“TEE 驗算 + 可編程數據”的閉環:Acurast 用分散式、可驗證的邊緣計算跑任務(覆蓋 140+ 國家、146k+ 裝置),Irys 把結果落在帶規則的數據上——所有權、存取、結算、觸發器全在鏈上,AI/DePIN 的流水線端到端留痕、可審計。攻城獅最在意的是:數據不再是沉睡文件,而是能自動執行的資產。

怎麼落地?我定了三步:

① 清洗/標註/Embedding 丟到 Acurast 跑,拿 TEE 證明;

② 樣本與結果寫入 Irys 的 Submit→Publish 多帳本,按期限存儲,事件鉤子驅動結算;

③ 對外只暴露“數據 API”,按調用分潤,讓數據本身賺錢。

這不是“再加一個工具”,而是換一套成本結構:把貴雲腳本變成可驗證計算,把易丟數據變成可編程資產。

攻城獅覺得:主網到了更好,沒到也先把管線搭起來,下一次帳單來襲不至於心跳失速。

查看原文AI 預處理花到三位數美元,心態直接碎。剛準備削減 S3 的頻率,搭檔丟來 Acurast 和 @irys_xyz 的官宣。

我本來還吐槽“又一個組合拳”,結果越看越上頭:要是真能把數據和算力都跑在可驗證的閉環裡,這鍋雲帳單總算有解。

簡單說,這是“TEE 驗算 + 可編程數據”的閉環:Acurast 用分散式、可驗證的邊緣計算跑任務(覆蓋 140+ 國家、146k+ 裝置),Irys 把結果落在帶規則的數據上——所有權、存取、結算、觸發器全在鏈上,AI/DePIN 的流水線端到端留痕、可審計。攻城獅最在意的是:數據不再是沉睡文件,而是能自動執行的資產。

怎麼落地?我定了三步:

① 清洗/標註/Embedding 丟到 Acurast 跑,拿 TEE 證明;

② 樣本與結果寫入 Irys 的 Submit→Publish 多帳本,按期限存儲,事件鉤子驅動結算;

③ 對外只暴露“數據 API”,按調用分潤,讓數據本身賺錢。

這不是“再加一個工具”,而是換一套成本結構:把貴雲腳本變成可驗證計算,把易丟數據變成可編程資產。

攻城獅覺得:主網到了更好,沒到也先把管線搭起來,下一次帳單來襲不至於心跳失速。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

中午休息刷朋友圈時,朋友突然丟一句:「Allora 的AI信號又幫我止盈了。」

我愣了幾秒才反應過來是SOL的多單。點進去看底層引用,全是鏈上Topic流。

那種「原來AI真的能自己跑預測」的感覺,挺魔幻的。喝口水壓壓驚,心裡卻在想:這要真走通,可能是AI和交易的臨界點。

最近 @AlloraNetwork 更新:

Year 1 路線圖上線;

首批主網 Topics 公布;

Workers 開始遷往主網,並強調只保留表現最強的一批。

還特別提到要讓每條預測信號更「準確、穩定、可追溯」。

Prime 也在同步預熱,但核心不是APY,而是把「信譽→性能→激勵」拧成閉環——誰更準,誰拿得更多。

攻城獅覺得:Allora走的不是「單模型內卷」,而是「集體智能定價」。

它把預測喂給交易/風控/Agent場景,用真實費用反向篩選優質模型,形成‘用得多→賺得多→更準→被更多人用’的飛輪。

市場上也有投研聲稱TGE臨近,但與其盯價格,不如盯兩個關鍵:

1)Topic 的真實命中率;

2)遷網後Workers的留存與迭代速度。能把這兩條走通, $ALLO 的「intelligence‑backed」敘事才站得住。

#Allora #ALLO

查看原文我愣了幾秒才反應過來是SOL的多單。點進去看底層引用,全是鏈上Topic流。

那種「原來AI真的能自己跑預測」的感覺,挺魔幻的。喝口水壓壓驚,心裡卻在想:這要真走通,可能是AI和交易的臨界點。

最近 @AlloraNetwork 更新:

Year 1 路線圖上線;

首批主網 Topics 公布;

Workers 開始遷往主網,並強調只保留表現最強的一批。

還特別提到要讓每條預測信號更「準確、穩定、可追溯」。

Prime 也在同步預熱,但核心不是APY,而是把「信譽→性能→激勵」拧成閉環——誰更準,誰拿得更多。

攻城獅覺得:Allora走的不是「單模型內卷」,而是「集體智能定價」。

它把預測喂給交易/風控/Agent場景,用真實費用反向篩選優質模型,形成‘用得多→賺得多→更準→被更多人用’的飛輪。

市場上也有投研聲稱TGE臨近,但與其盯價格,不如盯兩個關鍵:

1)Topic 的真實命中率;

2)遷網後Workers的留存與迭代速度。能把這兩條走通, $ALLO 的「intelligence‑backed」敘事才站得住。

#Allora #ALLO

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

昨晚快睡著時朋友突然傳來一頁PPT,說準備飛去布宜諾斯艾利斯“蹲個路演”。

我還以為是開玩笑,結果一看標題——Open AGI Summit。那一刻睡意全沒。

他說這次不聊概念,是真要講“讓智能體下場幹活”。我心裡一陣激動:AI 從嘴上落地到手上,這下是真的動了。

最近 @SentientAGI 連續釋出新動向:Open AGI Summit 將在 11/16 的 Devconnect 舉辦,AWS 作為合作方,陣容裡 Sandeep Nailwal 會講“如何把開放式AGI跑進業務”。

工程師覺得,這波看點不在“喊AGI”,而在“落地路線”:

1)研究→產品閉環:alphaXiv 的接入,把論文討論與可復現實驗拉進工程;

2)從“能說”到“能做”:大會把代理、DeFAI、去中心化基礎設施放在一張圖,強調可驗證、可結算;

3)生態協同:與雲廠商同台,意味著算力、工具鏈、合規的現實約束被認真對待。

我的觀察清單:演講裡有沒有“任務勝率/復現實驗”指標、有沒有真實交易/調用數據,以及下一步對開發者的開放力度。

別只看“發幣”的噪音,看能不能把智能體從 Demo 拉到流水線。

查看原文我還以為是開玩笑,結果一看標題——Open AGI Summit。那一刻睡意全沒。

他說這次不聊概念,是真要講“讓智能體下場幹活”。我心裡一陣激動:AI 從嘴上落地到手上,這下是真的動了。

最近 @SentientAGI 連續釋出新動向:Open AGI Summit 將在 11/16 的 Devconnect 舉辦,AWS 作為合作方,陣容裡 Sandeep Nailwal 會講“如何把開放式AGI跑進業務”。

工程師覺得,這波看點不在“喊AGI”,而在“落地路線”:

1)研究→產品閉環:alphaXiv 的接入,把論文討論與可復現實驗拉進工程;

2)從“能說”到“能做”:大會把代理、DeFAI、去中心化基礎設施放在一張圖,強調可驗證、可結算;

3)生態協同:與雲廠商同台,意味著算力、工具鏈、合規的現實約束被認真對待。

我的觀察清單:演講裡有沒有“任務勝率/復現實驗”指標、有沒有真實交易/調用數據,以及下一步對開發者的開放力度。

別只看“發幣”的噪音,看能不能把智能體從 Demo 拉到流水線。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

今天我一個朋友說他早會上被客戶點名:「上週那批評測日誌,誰動過?時間戳對不齊。」

他當場一愣,翻遍雲端硬碟也對不齊。

午休我刷到 @irys_xyz 的更新,進度條卡在 60%,但我突然想明白:我們缺的不是「再買一個存儲桶」,而是把資料本身變成有規則的資產,誰讀、怎麼讀、讀完觸發什麼,都寫進資料裡,不靠嘴說。

這幾天我把 Irys 的思路梳了一遍:它不是「存一堆檔案」,而是可程式化資料鏈——存儲與執行在同一網路裡,資料帶著權限與邏輯,能直接被合約/AI 讀取與回寫。EVM 兼容意味著現有工具鏈幾乎不用重學;

多帳本架構讓保存期從短到永久都能覆蓋,成本更可預期。

社群這週還在圍繞「Mainnet Loading 60%」討論,我看重點不在「什麼時候上線」,而在它把資料→服務→現金流的路徑打通。

攻城獅的實操計畫:

1)把模型輸入/評測結果拆成「資料主體 + 執行鉤子」,讀取自動記帳、呼叫限頻、溯源可驗;

2)用只讀合約暴露介面,按訪問量計費,讓資料自己「發工資」;

3)給團隊定個鐵規:任何對外可見指標必須上鏈留證,不再為「誰改過檔案」吵架。

說人話:下次有人問「這條結論哪兒來的」,我們可以不再翻聊天記錄,而是扔出一段可驗證的「資料 + 規則」。攻城獅覺得,這比喊口號靠譜多了。晚點我會先把本週的新實驗放到 Irys 上試跑。

查看原文他當場一愣,翻遍雲端硬碟也對不齊。

午休我刷到 @irys_xyz 的更新,進度條卡在 60%,但我突然想明白:我們缺的不是「再買一個存儲桶」,而是把資料本身變成有規則的資產,誰讀、怎麼讀、讀完觸發什麼,都寫進資料裡,不靠嘴說。

這幾天我把 Irys 的思路梳了一遍:它不是「存一堆檔案」,而是可程式化資料鏈——存儲與執行在同一網路裡,資料帶著權限與邏輯,能直接被合約/AI 讀取與回寫。EVM 兼容意味著現有工具鏈幾乎不用重學;

多帳本架構讓保存期從短到永久都能覆蓋,成本更可預期。

社群這週還在圍繞「Mainnet Loading 60%」討論,我看重點不在「什麼時候上線」,而在它把資料→服務→現金流的路徑打通。

攻城獅的實操計畫:

1)把模型輸入/評測結果拆成「資料主體 + 執行鉤子」,讀取自動記帳、呼叫限頻、溯源可驗;

2)用只讀合約暴露介面,按訪問量計費,讓資料自己「發工資」;

3)給團隊定個鐵規:任何對外可見指標必須上鏈留證,不再為「誰改過檔案」吵架。

說人話:下次有人問「這條結論哪兒來的」,我們可以不再翻聊天記錄,而是扔出一段可驗證的「資料 + 規則」。攻城獅覺得,這比喊口號靠譜多了。晚點我會先把本週的新實驗放到 Irys 上試跑。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

早上起床太餓,煮了碗麵,正準備刷點影片打發時間,結果群裡一炸——有人丟了張 Monad 生态皮肤的圖,說“十一月封神局來了”。

我嘴裡叼著筷子,看著那橙色發光邊框,笑了下,感覺有大事發生。

最近 @LumiterraGame 的消息一波接一波,朋友還說這遊戲的經濟系統比某些鏈上項目還穩。

聽起來誇張,但想想它的製作、交易、AI 夥伴那些設定,還真挺像一個可以住進去的虛擬世界。

突然意識到:Lumiterra 這波可能真要開新篇章,有點像賽季前夜,喧鬧裡帶著安靜。

這幾天我的時間線刷滿了它:官方直接寫了“November: Eyes on Lumiterra”,不少人復盤它的「RPG×經濟體」——採集→製作→交易→領地,鏈上資產和玩法互鎖;再加上 AI 夥伴與 Monad 打通,留存更像長期經營。核心邏輯在於把“生產(採/制)”與“消耗(戰鬥/領地)”閉環,抗通膨靠難度曲線與活動節奏,而非單靠排放。

具體可做的:Ronin 已定 11/28–12/8 舉辦 Lumiterra NFT 交易賽,獎池 20K RON + 4.1K LUA + 稀有 NFT;想試水的從小額開始。

攻城狮覺得實操四步:

①先把錢包與客戶端準備好,熟悉製作/戰鬥循環;

②盯材料與裝備的價差,不梭哈;

③優先做能復用的皮膚/任務/代理人資產;

④活動期用小倉位測試淨成交規則。

最後別把它當「快餐挖礦」,更像把時

我嘴裡叼著筷子,看著那橙色發光邊框,笑了下,感覺有大事發生。

最近 @LumiterraGame 的消息一波接一波,朋友還說這遊戲的經濟系統比某些鏈上項目還穩。

聽起來誇張,但想想它的製作、交易、AI 夥伴那些設定,還真挺像一個可以住進去的虛擬世界。

突然意識到:Lumiterra 這波可能真要開新篇章,有點像賽季前夜,喧鬧裡帶著安靜。

這幾天我的時間線刷滿了它:官方直接寫了“November: Eyes on Lumiterra”,不少人復盤它的「RPG×經濟體」——採集→製作→交易→領地,鏈上資產和玩法互鎖;再加上 AI 夥伴與 Monad 打通,留存更像長期經營。核心邏輯在於把“生產(採/制)”與“消耗(戰鬥/領地)”閉環,抗通膨靠難度曲線與活動節奏,而非單靠排放。

具體可做的:Ronin 已定 11/28–12/8 舉辦 Lumiterra NFT 交易賽,獎池 20K RON + 4.1K LUA + 稀有 NFT;想試水的從小額開始。

攻城狮覺得實操四步:

①先把錢包與客戶端準備好,熟悉製作/戰鬥循環;

②盯材料與裝備的價差,不梭哈;

③優先做能復用的皮膚/任務/代理人資產;

④活動期用小倉位測試淨成交規則。

最後別把它當「快餐挖礦」,更像把時

RON-3.3%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

昨晚又是那種加完班想砸電腦的夜。凌晨一點收尾,準備關機時發現上半年寫的那個資料 demo 居然 404 了。

那種“我TM白幹了”的感覺瞬間衝頭頂。

剛想摔杯子,朋友丟來一個短影片:“Mainnet Loading 60%”。

我點開一看,是 @irys_xyz ——心態直接從爆炸變清醒:也許真得考慮把那些會消失的東西,搬去個更靠譜的地方。

這幾天它官號抛出“Datachain · Mainnet · Loading”的進度影片,不少人解讀為主網臨近,甚至有人喊下月上線(時間點以官方為準)。

但比時間更重要的是範式:Irys 不是“存進去就忘”,而是把存儲 + 執行綁在同一條資料鏈上,讓資料可程式化——規則就貼在資料旁邊,能觸發合約、自動化流程、給 AI 喂回可驗證的上下文;

同時強調穩定、可預期的檢索與費用結構,適合做長期復用的“資料服務介面”,這對 AI/DePIN 場景是剛需。

攻城獅的三點判斷:

1)資料 = 資產 = 現金流:誰先把“資料即合約”的玩法跑通,誰就佔位;

2)主網在轉折點上,工具層與策略層(索引、計費、存取控制、資料路由)的開發者機會最大;

3)我會把週末的小專案先遷一部分到 Irys 試水——成不成,走著看;

但至少,下次 404 來了我不至於心態崩。攻城獅覺得,這才是基礎設施該給的確定性。

查看原文那種“我TM白幹了”的感覺瞬間衝頭頂。

剛想摔杯子,朋友丟來一個短影片:“Mainnet Loading 60%”。

我點開一看,是 @irys_xyz ——心態直接從爆炸變清醒:也許真得考慮把那些會消失的東西,搬去個更靠譜的地方。

這幾天它官號抛出“Datachain · Mainnet · Loading”的進度影片,不少人解讀為主網臨近,甚至有人喊下月上線(時間點以官方為準)。

但比時間更重要的是範式:Irys 不是“存進去就忘”,而是把存儲 + 執行綁在同一條資料鏈上,讓資料可程式化——規則就貼在資料旁邊,能觸發合約、自動化流程、給 AI 喂回可驗證的上下文;

同時強調穩定、可預期的檢索與費用結構,適合做長期復用的“資料服務介面”,這對 AI/DePIN 場景是剛需。

攻城獅的三點判斷:

1)資料 = 資產 = 現金流:誰先把“資料即合約”的玩法跑通,誰就佔位;

2)主網在轉折點上,工具層與策略層(索引、計費、存取控制、資料路由)的開發者機會最大;

3)我會把週末的小專案先遷一部分到 Irys 試水——成不成,走著看;

但至少,下次 404 來了我不至於心態崩。攻城獅覺得,這才是基礎設施該給的確定性。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

昨晚寫腳本寫到腦袋嗡嗡的,兩點半才合上電腦。

剛準備睡,朋友發震個不停,一看是他丟來的“智能體試坑群”,還喊我快去圍觀 @SentientAGI 。

原本想隨便瞄一眼,結果越刷越上頭——這不是普通的炒概念專案,是真在把“模型、Agent、資本流”串成一個閉環。那一刻我突然清醒:要是跑通,很多內容分發、量化、客服都會被改寫。

這週有三件事值得盯:

1)Sentient × UnifAI 合作,把開放智能接到 Agentic Finance,智能體能在鏈上實盤執行、結算、復盤,價值流透明;

2)Open AGI Symposium 東亞行(清華/交大/首爾/東京)密集落地,校企結合在拉開發者;

3)Researcher Spotlight 持續曝光,學術供血穩定。

攻城獅覺得它的護城河在兩塊:GRID 像“智網”,把模型、資料源、Agent 和 Chat 拼成流水線;OML 讓“開源權重 + 指紋 + 分潤”成為標準,既開源又可持續,不怕白嫖。

短線看 UnifAI 讓智能體“跑錢”閉環起來;

長線看 OML/GRID 才是網路效應的增壓器。別神話,也別低估。

查看原文剛準備睡,朋友發震個不停,一看是他丟來的“智能體試坑群”,還喊我快去圍觀 @SentientAGI 。

原本想隨便瞄一眼,結果越刷越上頭——這不是普通的炒概念專案,是真在把“模型、Agent、資本流”串成一個閉環。那一刻我突然清醒:要是跑通,很多內容分發、量化、客服都會被改寫。

這週有三件事值得盯:

1)Sentient × UnifAI 合作,把開放智能接到 Agentic Finance,智能體能在鏈上實盤執行、結算、復盤,價值流透明;

2)Open AGI Symposium 東亞行(清華/交大/首爾/東京)密集落地,校企結合在拉開發者;

3)Researcher Spotlight 持續曝光,學術供血穩定。

攻城獅覺得它的護城河在兩塊:GRID 像“智網”,把模型、資料源、Agent 和 Chat 拼成流水線;OML 讓“開源權重 + 指紋 + 分潤”成為標準,既開源又可持續,不怕白嫖。

短線看 UnifAI 讓智能體“跑錢”閉環起來;

長線看 OML/GRID 才是網路效應的增壓器。別神話,也別低估。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

一直以來,我都堅定相信一個基本邏輯:法幣在持續貶值,而優質資產永遠在升值。

這個認知在宏觀層面上沒錯——通膨、貨幣超發、資產價格螺旋上升,一切都合情合理。

但我這兩天特地對比了一些東西的物價,發現現在很多東西都越來越便宜,比如車子、房子價格都在跌;

科技、供應鏈、競爭、規模效應……讓消費品的價格像在逆天而行。

這感覺挺微妙的——貨幣貶值的同時,生活中的“幸福感成本”反而在下降。

這意味著,價值不再在貨幣端,而在確權端。

誰能讓資產可確權、可流轉、可審計,誰就能定義下一輪價值錨。

今天跟一個房東朋友老王聊天,他氣炸了,為了一份租約跑了兩趟銀行,合規文件蓋章反覆來回,直接破防。

我一邊勸一邊刷到 @integra_layer 這周的更新,心裡“咔”地一聲——把確權、結算、審計放鏈上,很多雞飛狗跳根本不用發生。

最近兩個硬信號:

• 活動:Integra × Kaito Earn 拿出 0.5% $IRL (約 $5M) 做激勵,20% 於 TGE 解鎖,其餘 6 個月線性;自 9/30 起,需參與 City of Integra 的積分並登記 Yapper,前 3,000 創作者可獲配。

• 供給側:官宣首個 Anchor——Nitya Capital(~$4B AUM、$10B+ 交易履歷),這意味著“上鏈的不只是口號”,而是能落地到真實資產和現金流。

攻城獅覺得:RWA 要跑通,

查看原文這個認知在宏觀層面上沒錯——通膨、貨幣超發、資產價格螺旋上升,一切都合情合理。

但我這兩天特地對比了一些東西的物價,發現現在很多東西都越來越便宜,比如車子、房子價格都在跌;

科技、供應鏈、競爭、規模效應……讓消費品的價格像在逆天而行。

這感覺挺微妙的——貨幣貶值的同時,生活中的“幸福感成本”反而在下降。

這意味著,價值不再在貨幣端,而在確權端。

誰能讓資產可確權、可流轉、可審計,誰就能定義下一輪價值錨。

今天跟一個房東朋友老王聊天,他氣炸了,為了一份租約跑了兩趟銀行,合規文件蓋章反覆來回,直接破防。

我一邊勸一邊刷到 @integra_layer 這周的更新,心裡“咔”地一聲——把確權、結算、審計放鏈上,很多雞飛狗跳根本不用發生。

最近兩個硬信號:

• 活動:Integra × Kaito Earn 拿出 0.5% $IRL (約 $5M) 做激勵,20% 於 TGE 解鎖,其餘 6 個月線性;自 9/30 起,需參與 City of Integra 的積分並登記 Yapper,前 3,000 創作者可獲配。

• 供給側:官宣首個 Anchor——Nitya Capital(~$4B AUM、$10B+ 交易履歷),這意味著“上鏈的不只是口號”,而是能落地到真實資產和現金流。

攻城獅覺得:RWA 要跑通,

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

昨晚比特幣又調難度了,+6.31%,現在 155.97T,直接破歷史新高。全網算力衝上 1.13 ZH/s,我看著礦池那圖,真有點離譜。每次難度創新高,市場都在憋點什麼。你們不覺得這波有點熟悉嗎?上一次這麼硬,後面發生了啥還記得吧?

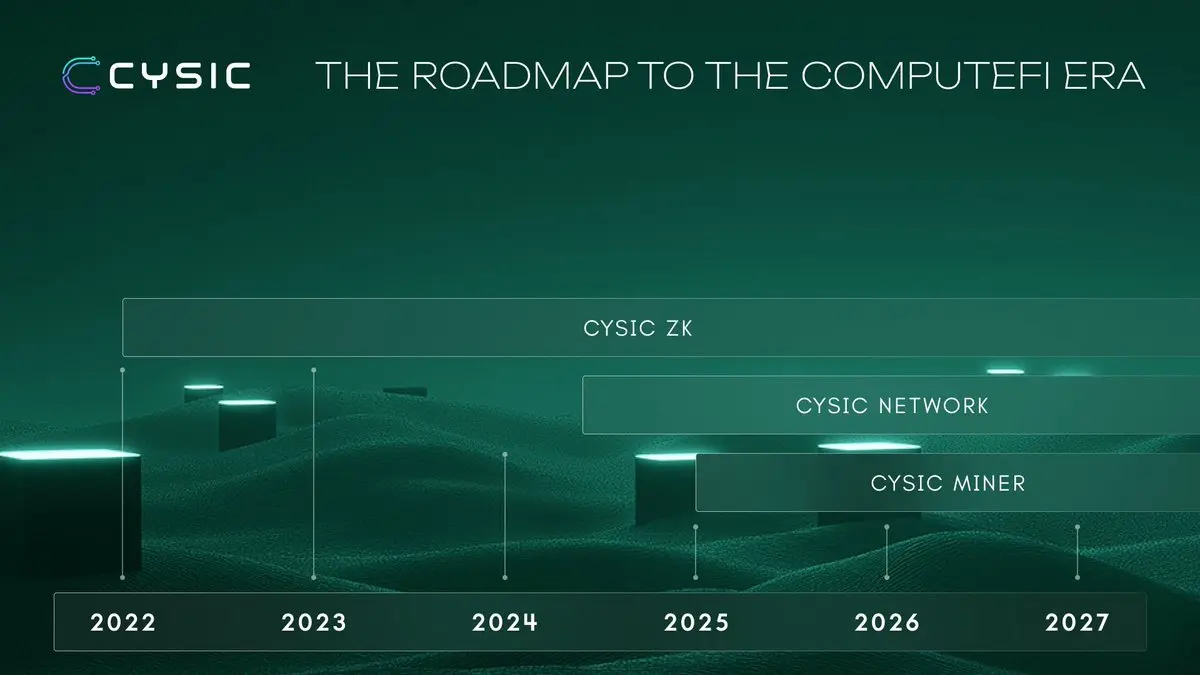

其實最近我越來越有這種感覺:不只是比特幣,整個算力世界都在“變形”。昨晚加班回家路上,旁邊小夥吐槽顯卡租不到、AI一跑就炸。我笑:別跟雲廠商硬剛。正好最近我盯著 @cysic_xyz 新路線圖,看得我手心冒汗——算力能“流動起來”。我順手把手機遞過去,讓他搜“ComputeFi”,他當場沉默。

攻城獅覺得關鍵有三點:

①ComputeFi 市場:把 ZK/AI/挖礦等任務掛單→競價→多方驗證,做到“算力即資產,按效果結算”(PoC+Cosmos CDK)。

②雙代幣: $CYS 可轉、付費與激勵; $CGT 不可轉,質押 CYS 獲得,用於治理與抵押,防作惡,逼供給側長期。

③全棧硬體:自研 ASIC+GPU 集群+便攜礦機,硬體/協議一體化,供給拉上鏈。

這周重磅:Roadmap 放出;解讀指向11月主網(以官方為準);線下巡迴從10/30深圳開跑,10/31上海接棒。

為什麼我興奮?因為當比特幣難度代表“算力的過去”,Cysic 也許在定義“算力的未來”。

比起租卡平台,Cysic 把可驗證和編排放在第一性——誰證明對誰更穩誰拿獎。長周期看,算力收

其實最近我越來越有這種感覺:不只是比特幣,整個算力世界都在“變形”。昨晚加班回家路上,旁邊小夥吐槽顯卡租不到、AI一跑就炸。我笑:別跟雲廠商硬剛。正好最近我盯著 @cysic_xyz 新路線圖,看得我手心冒汗——算力能“流動起來”。我順手把手機遞過去,讓他搜“ComputeFi”,他當場沉默。

攻城獅覺得關鍵有三點:

①ComputeFi 市場:把 ZK/AI/挖礦等任務掛單→競價→多方驗證,做到“算力即資產,按效果結算”(PoC+Cosmos CDK)。

②雙代幣: $CYS 可轉、付費與激勵; $CGT 不可轉,質押 CYS 獲得,用於治理與抵押,防作惡,逼供給側長期。

③全棧硬體:自研 ASIC+GPU 集群+便攜礦機,硬體/協議一體化,供給拉上鏈。

這周重磅:Roadmap 放出;解讀指向11月主網(以官方為準);線下巡迴從10/30深圳開跑,10/31上海接棒。

為什麼我興奮?因為當比特幣難度代表“算力的過去”,Cysic 也許在定義“算力的未來”。

比起租卡平台,Cysic 把可驗證和編排放在第一性——誰證明對誰更穩誰拿獎。長周期看,算力收

BTC-2.41%

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

kaito的最新launchpad打新專案還敢不敢參與啊?錢包裡剛被MMTFinance、JoinFightID、megaEth吸了一波,还还得留點錢衝stable。

最怕的就是,真參加了,萬一像kaito上一期的Novastro一樣,虧麻。

現在的打新越來越像開盲盒,拼的不只是眼光,還有運氣。可在一地雞毛的短線之外,也許真正的機會在那些把“數據”“算力”“智能”這些底層邏輯重新打磨的專案裡。

剛從朋友那兒聽到一句狠話:“數據該自己幹活,別躺硬碟吃灰。”

我還笑他異想天開,他就把手機遞給我——@irys_xyz新預告片裡主網標識一閃而過,(✧ᴗ✧)那隻小貓眨了下眼。

攻城獅這下坐直了:這不是湊熱鬧,而是在把“數據”升級成會執行的資產。

過去一週我盯著它的動向:主網預熱明顯加碼,測試網早已跑到10億+寫入,这不是虛榮指標,而是架構抗壓與開發者真實需求的映射。更關鍵的是它把“存”和“算”綁在一起——把指令直接嵌進數據裡,讓數據能自己觸發合約、編排AI流水線、給DePIN設備結算,且可驗證、可追溯、可永久留存,成本還穩。

攻城獅覺得:短期看主網與經濟模型是催化;中期看生態能否跑出幾件像樣的樣板(AI代理留痕、內容防偽、數據版IFTTT等)。但也別腦補過頭——TGE與供給細節沒官宣,和其他數據層的對比還要落在吞吐、穩定性與成本曲線上。

也許現在的打新該換種思路:少點追漲殺跌,多看底層創新。

查看原文最怕的就是,真參加了,萬一像kaito上一期的Novastro一樣,虧麻。

現在的打新越來越像開盲盒,拼的不只是眼光,還有運氣。可在一地雞毛的短線之外,也許真正的機會在那些把“數據”“算力”“智能”這些底層邏輯重新打磨的專案裡。

剛從朋友那兒聽到一句狠話:“數據該自己幹活,別躺硬碟吃灰。”

我還笑他異想天開,他就把手機遞給我——@irys_xyz新預告片裡主網標識一閃而過,(✧ᴗ✧)那隻小貓眨了下眼。

攻城獅這下坐直了:這不是湊熱鬧,而是在把“數據”升級成會執行的資產。

過去一週我盯著它的動向:主網預熱明顯加碼,測試網早已跑到10億+寫入,这不是虛榮指標,而是架構抗壓與開發者真實需求的映射。更關鍵的是它把“存”和“算”綁在一起——把指令直接嵌進數據裡,讓數據能自己觸發合約、編排AI流水線、給DePIN設備結算,且可驗證、可追溯、可永久留存,成本還穩。

攻城獅覺得:短期看主網與經濟模型是催化;中期看生態能否跑出幾件像樣的樣板(AI代理留痕、內容防偽、數據版IFTTT等)。但也別腦補過頭——TGE與供給細節沒官宣,和其他數據層的對比還要落在吞吐、穩定性與成本曲線上。

也許現在的打新該換種思路:少點追漲殺跌,多看底層創新。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

一位玩meme的朋友。昨晚又吐槽“幣圈像賭場”,賺了不走,玩久了遲早虧完。

我說:我不認同,幣圈還是有很多真正有意義的項目的,能把項目做好同時讓散戶有湯可以喝;

比如@Talus_Labs 在做的真正“公平賽道”,看 AI vs AI 廝殺 。

過去一周,他們把 Lagrange 的 DeepProve(zkML)接進 Nexus 流程,讓每個 AI 動作都能開“加密收據”——不只算得對,還能證得明白;對 AvA Markets 來說,這是從“我說了算”到“鏈上可驗”的質變,刷分、暗箱、喂單爭議都會收斂。

攻城獅覺得,Talus 有自己亮點:

1)Sui + Walrus 的並行執行與數據層,比賽過程和上下文分離,吞吐與透明兼顧;

2)Nexus 把 Agent 抽象成可組合工作流,像搭樂高一樣拼策略、拼能力;

3) 把玩法落地,把“注意力→預測市場→分配價值”的閉環跑通。

給不同角色幾點建議:

創作者/KOL 先去測網做 Idol,沉澱人格與粉絲圖譜;開發者把策略打包成 TAP/工具賺調用費;

散戶少梭哈 meme,盯“可驗證賽事”的賠率曲線和信息差。

簡單說,Talus 把“AI 能幹活”升級爲“AI 能被信任地對賭”,這才是下一階段信息市場的底層邏輯。

查看原文我說:我不認同,幣圈還是有很多真正有意義的項目的,能把項目做好同時讓散戶有湯可以喝;

比如@Talus_Labs 在做的真正“公平賽道”,看 AI vs AI 廝殺 。

過去一周,他們把 Lagrange 的 DeepProve(zkML)接進 Nexus 流程,讓每個 AI 動作都能開“加密收據”——不只算得對,還能證得明白;對 AvA Markets 來說,這是從“我說了算”到“鏈上可驗”的質變,刷分、暗箱、喂單爭議都會收斂。

攻城獅覺得,Talus 有自己亮點:

1)Sui + Walrus 的並行執行與數據層,比賽過程和上下文分離,吞吐與透明兼顧;

2)Nexus 把 Agent 抽象成可組合工作流,像搭樂高一樣拼策略、拼能力;

3) 把玩法落地,把“注意力→預測市場→分配價值”的閉環跑通。

給不同角色幾點建議:

創作者/KOL 先去測網做 Idol,沉澱人格與粉絲圖譜;開發者把策略打包成 TAP/工具賺調用費;

散戶少梭哈 meme,盯“可驗證賽事”的賠率曲線和信息差。

簡單說,Talus 把“AI 能幹活”升級爲“AI 能被信任地對賭”,這才是下一階段信息市場的底層邏輯。

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

攻城獅混AI圈這些年,看過太多項目在卷算力、卷模型、卷token。

但最近看到 @Kindred_AI,我第一次覺得有人在卷“人性”。

它不在教AI多聰明,而是教AI“有溫度”。

讓AI學會情緒、理解表達、建立關係——甚至讓這種陪伴能被量化成價值。

攻城獅覺得,這事可能比大家想的都大。

這周翻了不少關於 @Kindred_AI 的討論,幾件事值得盯:

1)官方開始把技術和 Web3 文化深度綁定,暗示將公布一批聯動合作;

2)把“情感智能 + 自適應”的 Agent 往實用場景推進,比如社媒內容治理與心理支持;

3)數據側,官方仍以 3M+ 等候名單爲基線。

攻城獅覺得,Kindred 的護城河在三點:

A)情感建模 + 長期記憶,把“陪伴”做成關係資產,降低冷啓動與流失;

B)多端協同 + 鏈上身分/資產,從聊天延伸到交易、任務、創作,能形成可計量的轉化閉環;

C)IP 生態綁定,用“角色力”換留存與 UGC,情緒價值和商業化不再割裂。

接下來我會重點看:

① 首批官宣合作的名單與時間表;

② Agent 在真實場景的可驗證指標(留存/健康度/轉化);

③ on-chain 交互是否呈持續放大效應。

不 FOMO,先研究玩法與風險,再決定倉位與參與深度

查看原文但最近看到 @Kindred_AI,我第一次覺得有人在卷“人性”。

它不在教AI多聰明,而是教AI“有溫度”。

讓AI學會情緒、理解表達、建立關係——甚至讓這種陪伴能被量化成價值。

攻城獅覺得,這事可能比大家想的都大。

這周翻了不少關於 @Kindred_AI 的討論,幾件事值得盯:

1)官方開始把技術和 Web3 文化深度綁定,暗示將公布一批聯動合作;

2)把“情感智能 + 自適應”的 Agent 往實用場景推進,比如社媒內容治理與心理支持;

3)數據側,官方仍以 3M+ 等候名單爲基線。

攻城獅覺得,Kindred 的護城河在三點:

A)情感建模 + 長期記憶,把“陪伴”做成關係資產,降低冷啓動與流失;

B)多端協同 + 鏈上身分/資產,從聊天延伸到交易、任務、創作,能形成可計量的轉化閉環;

C)IP 生態綁定,用“角色力”換留存與 UGC,情緒價值和商業化不再割裂。

接下來我會重點看:

① 首批官宣合作的名單與時間表;

② Agent 在真實場景的可驗證指標(留存/健康度/轉化);

③ on-chain 交互是否呈持續放大效應。

不 FOMO,先研究玩法與風險,再決定倉位與參與深度

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享

昨晚有人問我:“你願意和一個你熟悉的 IP角色一起成長嗎?”

我問:“這有可能實現嗎?”

他告訴我,在 @Kindred_AI ,這不只是幻想。

那些兒時記憶裏的角色,被改造爲情感智能 AI,鏈上記錄你的養成、你的互動、你的成就。數字伴侶的新模樣,正在慢慢清晰。

我仔細研究了一下 ,@Kindred_AI 的節奏很猛:Waitlist 突破 300 萬、社區熱議密集、連通能力還上了新臺階。攻城獅覺得,這不是單純“拉新”,而是把「情感在場 + 長連接」這套結構跑通了。

爲什麼說它有料?

1.情感在場:Klara 的“陪伴—記憶—激勵”三件套,把日更互動變成資產化進度條(FE→Essence),不是刷屏式打卡,而是關係在累積。

2.長連接:官方提到與加密 eSIM 協作,“隨時在線、設備無界”,把“你的 Kindred 永遠活着”落到工程選項,而不是一句口號。

3.社區驗證:本週大量英文博主討論已從“這東西靠譜嗎”轉向“怎麼玩、怎麼玩出差異”,從日常 FE 領取到產品底層的“情感智能 + 協同網路”都在拆。

4.增長信號:3M+ 等候名單 + X 破 10 萬粉,這兩條曲線說明敘事與體驗已經咬合,內容側開始出現“自來水”擴散。

攻城獅覺得:別只盯 TGE 與分發,真正的護城河會體現在三件事——

1.平均交互時長(AI 不是工具,是“在場的人”);

2.跨端持續在線(移動、XR、物聯網的

查看原文我問:“這有可能實現嗎?”

他告訴我,在 @Kindred_AI ,這不只是幻想。

那些兒時記憶裏的角色,被改造爲情感智能 AI,鏈上記錄你的養成、你的互動、你的成就。數字伴侶的新模樣,正在慢慢清晰。

我仔細研究了一下 ,@Kindred_AI 的節奏很猛:Waitlist 突破 300 萬、社區熱議密集、連通能力還上了新臺階。攻城獅覺得,這不是單純“拉新”,而是把「情感在場 + 長連接」這套結構跑通了。

爲什麼說它有料?

1.情感在場:Klara 的“陪伴—記憶—激勵”三件套,把日更互動變成資產化進度條(FE→Essence),不是刷屏式打卡,而是關係在累積。

2.長連接:官方提到與加密 eSIM 協作,“隨時在線、設備無界”,把“你的 Kindred 永遠活着”落到工程選項,而不是一句口號。

3.社區驗證:本週大量英文博主討論已從“這東西靠譜嗎”轉向“怎麼玩、怎麼玩出差異”,從日常 FE 領取到產品底層的“情感智能 + 協同網路”都在拆。

4.增長信號:3M+ 等候名單 + X 破 10 萬粉,這兩條曲線說明敘事與體驗已經咬合,內容側開始出現“自來水”擴散。

攻城獅覺得:別只盯 TGE 與分發,真正的護城河會體現在三件事——

1.平均交互時長(AI 不是工具,是“在場的人”);

2.跨端持續在線(移動、XR、物聯網的

- 讚賞

- 點讚

- 留言

- 轉發

- 分享